忆往昔风采血染 续征程不忘初心——记对越自卫反击战参战老党员事迹

忆往昔风采血染 续征程不忘初心

杨光生同志于1964年出生于南京市江宁区江宁街道朱门社区,1982年,年方十九岁的杨光生,投笔从戎,祈盼沙场点兵,为国尽忠,上世纪七十年代成长起来的青少年都有一个从军梦。共和国缔造者毛泽东诗曰:“飒爽英姿五尺枪,曙光初照练兵场,中华儿女多旗帜,不爱红妆爱武装。”身穿军装,肩挎钢枪,勇于参军,为国赴身是那个时代青年的不懈追求。

从军后,杨光生配属武汉军区54军481团。该团政治可靠、作风优良、军事过硬、能打胜仗,新兵训练时,杨光生因成绩优秀、机智勇敢,遂脱颖而出,于1985年4月光荣加入中国共产党,之后被分派到侦察连。上世纪七十年代末,越南搞地区扩张,不断挑衅,侵我国土、犯我主权、杀我边民,中国经过多次抗议、警告无效,被迫进行自卫反击战,中央军委一声令下,铁马王师滚滚而来,迅速向越南首都河内推进,越军大败。对越作战,只是想表明中国政府的态度,中国军队有能力、有实力、有决心保我国土、卫我主权,能够应对任何国家对中国的挑衅!中国是爱好和平的,不会侵占别国领土,在达到预期战略目的后中国大军迅速撤回国内,然越南贼心不死,在大军回撤后,继续在中国边境的老山、者阴山等地挑衅,边疆的和平、安定和人民的生命财产受到严重威胁。中国不得已继续进行自卫反击战,对峙长达10余年。

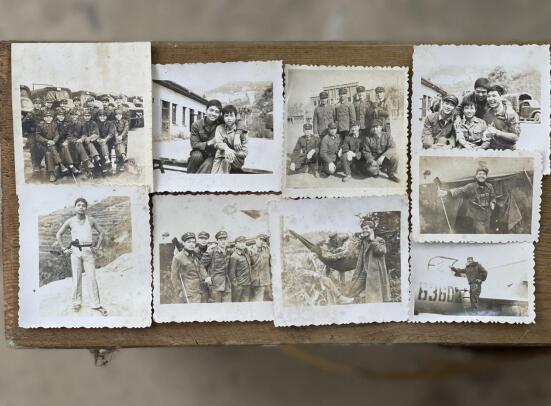

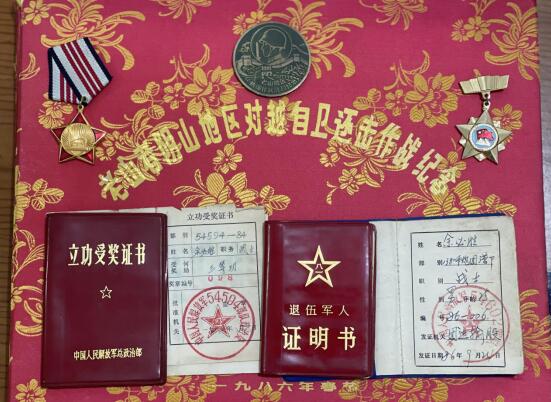

正是在此背景下,1984年7月17日,杨光生所在的侦察连奉中央军委之命从湖南出发开赴对越作战前线,7月27日到达云南参与对越自卫反击战。到达云南前线后,杨光生任务有三:一是抓俘虏、获敌情;二是搞破袭、拔据点;三是打击敌特工,防渗透。越南特工作战经验丰富,战斗力很强,尤其善于山地丛林作战,曾把美军打得晕头转向,美军称其为“丛林变色龙”,与这种特工作战并活捉之,其难度可想而知。1985年春,经周密侦查发现越特工两人,一侦察排开始了四天四夜的长途奔袭,抓获俘虏两人,并从战俘口中获得的重要情报,有力支援了前线的作战。1985年5月,杨光生所在的侦察大队顺利完成中央军委交付的使命,班师回国,1987年,杨光生同志光荣退役。

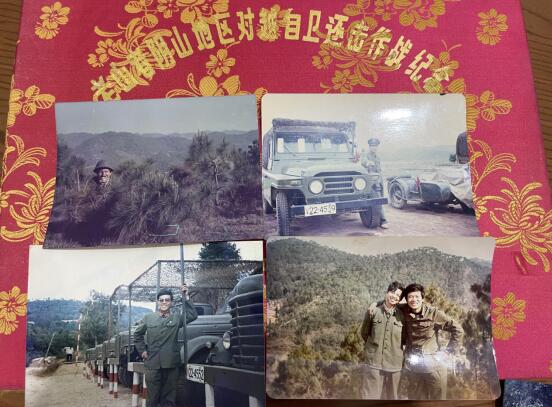

常言道:“兵马未动,粮草先行”。仗能不能打好,后勤工作起着十分重要的作用。余必胜,1962年生人,1981年从军后,配属济南军区1374炮兵团54594部队,1984年在对越自卫反击战中便担任了负责后勤保障的驾驶员,身负艰巨任务,吃尽战场苦头,每天24小时待命以便保障前沿阵地的弹药、给养、工事等全部供给,并且担负抢运伤员的任务。作为军工战士的余必胜虽然很少有机会,和敌人枪对枪、面对面干的机会,但也充满了危险和牺牲的可能。在老山前线的阵地上,战士们常说:“苦不苦,想想两万五;累不累,想想军工队。”这里渗透着战士们对军工战士的敬意。

在这个特殊战场作战,山高路险,高温多雨,雨季的军工路泥泞难行,坡陡的地方,地面就如同打了一层蜡,稍不留心,就会滑倒,有的路段积水排不出去,像“沼泽地、”“烂泥塘”,每次执行任务回来都成了泥人;山有七十五度的陡坡,路有密布的地雷,稍有不慎,就有触雷的危险,同时,“生死线”上有敌人狙击步枪的拦击和炮火的封锁。但是,余必胜发扬了“一不怕苦,二不怕死”的大无畏的革命精神,根据部队作战需要和山岳丛林作战的特点,采取了一系列的措施,和战友们把成千上万吨的作战物资运上第一线,为战斗的胜利创造了良好的条件,使后勤工作真正做到了:拉得动,供得上,救得下。余必胜同志始终将“我是党员我做表率”作为人生信条,在山东集训之时便见义勇为,救下了不慎跌落在井里的孩子,立下了三等功;1985年战争胜利后,又荣获了“战地红旗车驾驶员”的光荣称号。

“对越自卫反击战”的硝烟散去已整整42个年头,“物竞天择,适者生存;弱肉强食,优胜劣汰”,这是达尔文的生物进化论观点,但世界上总有一些国家把这些观点引入人类社会,自命不凡、天下无敌,因而对别国内政横加干涉,进而给以各种制裁,甚至直接出兵武装干涉,无所不用其极,使世界和平与安全受到严重威胁。备战是为止战,强军是为和平。和平不易、忘战必危!自立自强、警钟长鸣!望世人以英雄为榜样,举职责于头顶,置生死于脑后,向英雄致敬,坚守阵地、坚守初心、坚守国家利益高于一切!

撰稿人:菜菜

审稿人:陈小啾

发布:沙风

江苏苏讯网版权及免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非江苏苏讯网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,本网按规定给予一定的稿费或要求直接删除,请致电025-86163400 ,联系邮箱:724922822@qq.com。