红心向“档”实践团赴沙家浜开启“芦荡火种”红色档案溯源之旅

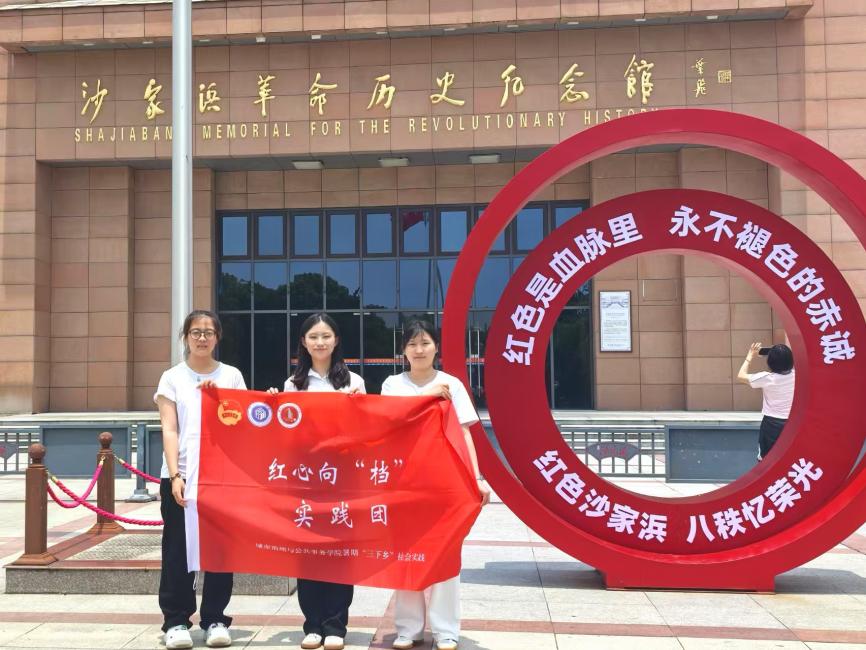

为进一步探寻苏南地区的革命历史脉络,发挥红色档案资源在新时代思政教育中的重要作用,2025年7月10日,苏州城市学院城市治理与公共事务学院红心向“档”实践团常熟小分队赴苏州常熟沙家浜革命历史纪念馆开展实践活动。

革命记忆,薪火相传

实践活动伊始,团队成员来到纪念馆前广场。革命传统教育区内,京剧《沙家浜》经典人物郭建光、阿庆嫂的大型雕塑巍然矗立,生动展现了军民同心抗敌的英雄群像。特别引人注目的是环绕雕塑的18根大理石柱——通过独特的肌理伤残艺术处理,象征新四军伤病员"泰山压顶不弯腰"的铁血军魂。成员们在雕像前驻足,近距离感受那段军民一心、共克时艰的革命历史,被革命先辈的英勇精神深深震撼,更加坚定了传承红色基因、担当时代使命的理想信念。

芦荡火种,鱼水情深

步入纪念馆展厅,泛黄的照片、斑驳的实物、详实的文字构建起立体的历史记忆空间。从芦苇荡中的秘密交通站,到农家院落里的抗战标语;从磨损的军用水壶,到字迹模糊的战地日记,每一件档案都诉说着新四军在江南水乡的抗战传奇。团队成员通过新四军在沙家浜地区与日伪军周旋的档案资源,切身感受到江南抗日根据地筚路蓝缕的创建历程,深刻体悟到革命先辈在艰苦卓绝环境中百折不挠的钢铁意志。

红脉赓续,青春担当

水乡映红,岁月鎏金;芦荡铭史,英魂永驻。实践团成员杨欣宜聚焦革命历史教育,创新打造“行走的思政课”——通过实地走访与沉浸式现场教学,探索红色档案资源的创新保护与活化路径,将思政小课堂融入社会大课堂。

档案映照初心,精神照亮前路。此次沙家浜之行,既是一场跨越时空的历史对话,更是一堂生动的革命传统教育课。成员们深刻认识到:红色档案是革命精神薪火相传的核心载体,在精神传承中发挥着不可替代的作用,纷纷表示要以革命先辈为榜样,传承其坚韧不拔、无私奉献的精神,争做红色基因的践行者与传播者,让红色文化在新时代焕发生机。

(通讯员 杨欣宜 宁婷婷 曹月利)

江苏苏讯网版权及免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非江苏苏讯网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,本网按规定给予一定的稿费或要求直接删除,请致电025-86163400 ,联系邮箱:724922822@qq.com。