八一军旗铸魂骨:刘灿章的笔墨人生与军旅烙印

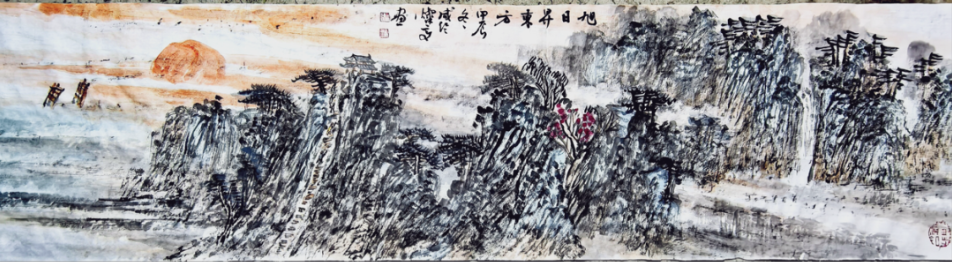

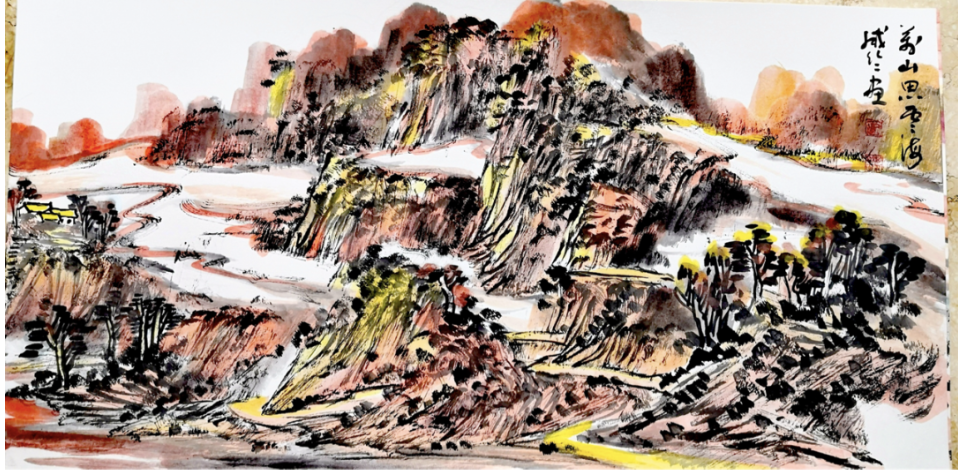

七月的北京,工作室的窗棂将阳光切割成整齐的光斑,落在刘灿章铺开的宣纸上。他正挥毫创作一幅《黄河雄姿图》,笔锋如剑,墨色似涛,皴擦点染间,山河的磅礴气象扑面而来。案头的台历上,“八一”字样被红笔圈出——这个属于军人的节日,对这位1972年入伍、1986年转业的老兵而言,是刻在生命里的精神图腾。从巴山蜀水的军营到墨香四溢的出版殿堂,从手握钢枪到笔耕不辍,军旅生涯赋予他的坚韧、赤诚与担当,早已化作笔墨间的筋骨,支撑起他作为书画家、编辑家的双重人生。

一、淮水少年的笔墨启蒙:军旅前的精神伏笔

1954年,刘灿章出生在河南淮滨县芦集乡新庄村的淮河岸边。在那个物质匮乏的年代,父亲的私塾功底成了他最早的艺术养分。“父亲写的楷书大字,一笔一划都像站军姿,横平竖直,透着股端正劲儿。”他至今记得,父亲用毛笔在糙纸上写下“人之初,性本善”,墨香混着泥土气息,成了童年最鲜活的记忆。

为了让他拓宽眼界,父亲四处搜罗刊登徐悲鸿奔马、齐白石虾蟹的旧报纸。刘灿章趴在炕桌上临摹,铅笔头磨短了就用筷子代替,报纸薄得透光,他就垫着麦秸纸反复描摹。“那时候不懂什么叫笔法,只觉得把线条写直、把形象画准,就是最大的本事。”这种近乎执拗的专注,为他后来的艺术之路埋下伏笔——多年后,部队首长评价他“做什么事都像铆在岗位上的钉子”,这份特质早在少年时便已显露。

学生时代的苦练,在他身上留下了永久的印记:右手拇指因常年握笔比左手粗壮一圈,右腿因书写大幅作品时单腿承重,膝盖处磨出了厚厚的骨痂。“临《多宝塔》时,一个‘点’画就要练上百遍,直到写出颜真卿的浑厚;写《九成宫》的‘竖钩’,手腕要悬起发力,胳膊酸得抬不起来,就用绑带把胳膊吊在房梁上练。”他笑称,那时的执着像“傻劲儿”,后来才明白,这股不服输的劲头,恰是军人“轻伤不下火线”的雏形。

淮水汤汤,滋养了他的灵秀;乡土厚重,赋予了他的质朴。18岁那年,征兵的消息传来,这个在笔墨中长大的少年,毅然放下毛笔,穿上了军装。他或许没想到,军营这所“大学校”,不仅会锤炼他的筋骨,更会为他的艺术生命注入全新的灵魂。

二、巴山蜀水的军旅淬炼:从钢枪到画笔的精神蜕变

1972年冬天,刘灿章踏上西去的列车,在巴山蜀水间开始了14年的军旅生涯。新兵连的生活是“脱胎换骨”的开始:凌晨的紧急集合哨、五公里越野后的汗透军装、烈日下纹丝不动的队列训练……这些严苛的磨砺,让他从一个青涩少年蜕变为眼神坚毅的军人。“部队教会我的第一堂课,是‘纪律’二字。写字画画要讲法度,做人做事更要守规矩,这是相通的。”

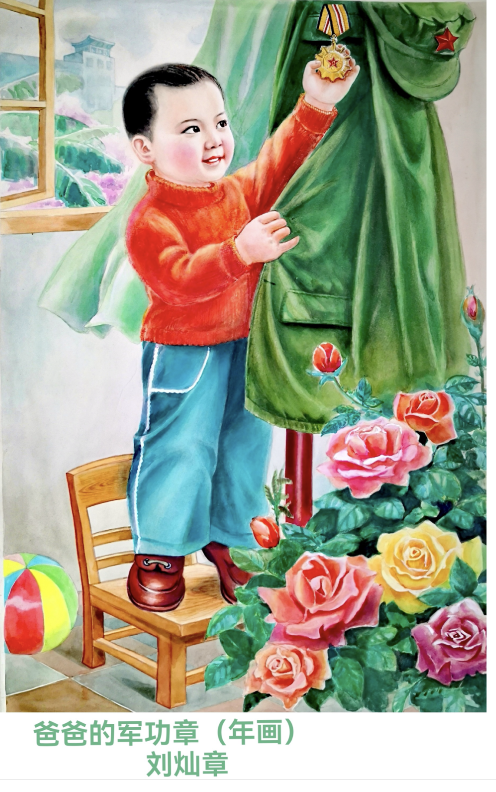

在部队,他因一手好字被调到宣传科,负责办板报、写标语、画宣传画。“那时候条件简陋,黑板是用墨汁刷的木板,颜料是用红土、黄土调的,可每次出板报,我都像对待作战任务一样认真。”他白天训练,晚上在昏暗的煤油灯下创作,常常一画就是通宵。1981年,因宣传工作成绩突出,他荣立三等功,奖章挂在胸前的那一刻,他想起父亲说的“字如其人,画见其心”——军人的荣誉,从来与付出成正比。

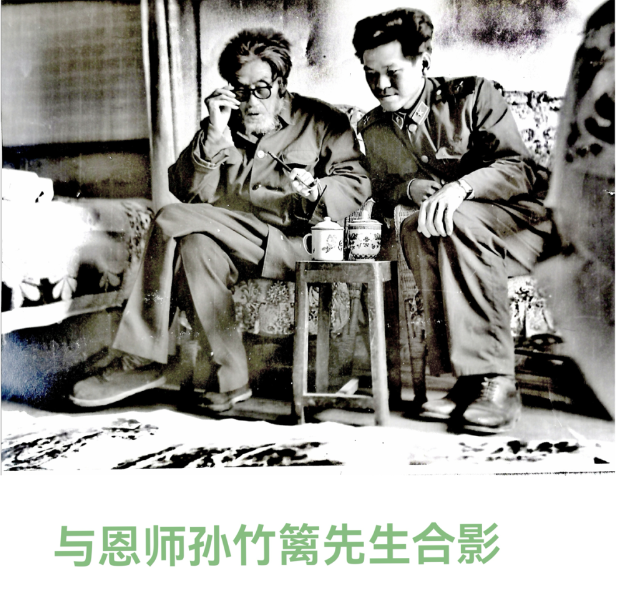

命运的馈赠,在他军旅生涯中期悄然降临。驻军附近的著名书画家孙竹篱先生,成了他艺术道路上的“引路明灯”。“第一次见孙老先生,他正在院子里画荷花,笔墨酣畅,气韵生动。我站在旁边看呆了,忘了敬礼。”孙竹篱见这个年轻战士眼神虔诚,便邀他进屋喝茶论艺。从《芥子园画谱》的皴法讲到书法的中锋用笔,从构图的“留白”讲到创作的“真情”,孙先生的点拨如醍醐灌顶。

“孙老说,‘学传统不是照猫画虎,要像军人练兵,把招式练透了,才能在战场上灵活应变’。”这句话让刘灿章顿悟:临帖上千遍《多宝塔》《九成宫》,不是为了复制古人,而是要在法度中找到自己的笔性。在孙先生的指导下,他开始尝试将书法的线条融入绘画,又将绘画的意境渗入书法,这种“书画互渗”的探索,为他后来的艺术风格奠定了基础。

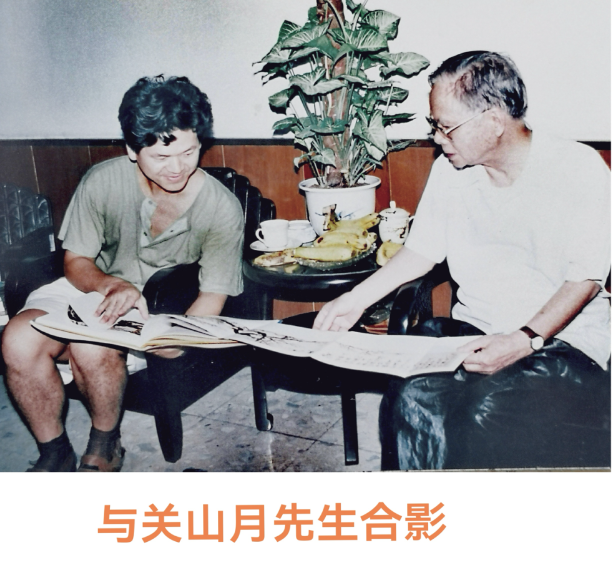

1983年秋,山水画大家陆俨少先生到四川写生,刘灿章奉命随行照顾。一路之上,陆俨少谈“笔墨当随时代”,论“山水画的开合聚散如排兵布阵”,更教他“作画要心怀天地,做人要胸有丘壑”。“陆老看我铺纸时总习惯性地把纸边对齐,笑着说‘这是军人的毛病,好!做学问搞艺术,就要有这份严谨’。”这段经历让他深刻体会到:军旅生涯的特质,恰恰是艺术创作最需要的品格——专注、执着、心怀大局。

14年军旅岁月,不仅让他收获了军功章和师友指点,更在他心底种下了“家国情怀”的种子。“站在哨所望星空,会觉得个人很渺小,但想到身后的万家灯火,又会觉得肩上的责任很重。”这种情感,后来化作他笔下的黄河奔涌、太行雄奇,成为他艺术创作中最动人的精神内核。

三、转业后的笔墨征程:军旅底色的出版实践

1986年10月,刘灿章脱下穿了14年的军装,转业到河南美术出版社。从副营职军官到出版社办公室主任,身份变了,但军人的作风没变:每天提前半小时到单位,把办公室打扫得一尘不染;文件归档像整理作战地图一样条理清晰;遇到难题,总说“军人面前没有克服不了的困难”。

1992年,他调任《青少年书法》杂志副主任(后任主任、执行主编)。面对当时杂志内容单一、读者流失的困境,他想起部队“知己知彼,百战不殆”的战术原则,深入中小学调研,发现少年与青年的书法学习需求截然不同:前者需要夯实基础,后者渴望提升创作。“那就像部队分兵种训练,不能搞‘一刀切’。”他大胆提出将杂志分为上半月“少年版”和下半月“青年版”,少年版侧重临摹技法和趣味知识,青年版侧重创作理论和名家赏析。

改革之初,质疑声不少:“一本杂志分成两本,成本增加了怎么办?”“内容细分会不会导致读者分散?”刘灿章用军人的魄力推进改革:亲自带队跑印刷厂协调成本,带着编辑团队走访全国20多个省市的书法培训机构收集反馈,甚至在杂志上开设“读者信箱”,像回复战友家书一样认真对待每一封来信。一年后,杂志发行量翻了三倍,被专家誉为“青少年学书法的学校,成长的摇篮,成才的基地”,多次获评省级一级期刊。“这就像打了一场胜仗,靠的是知己知彼,更靠团队的协同作战。”

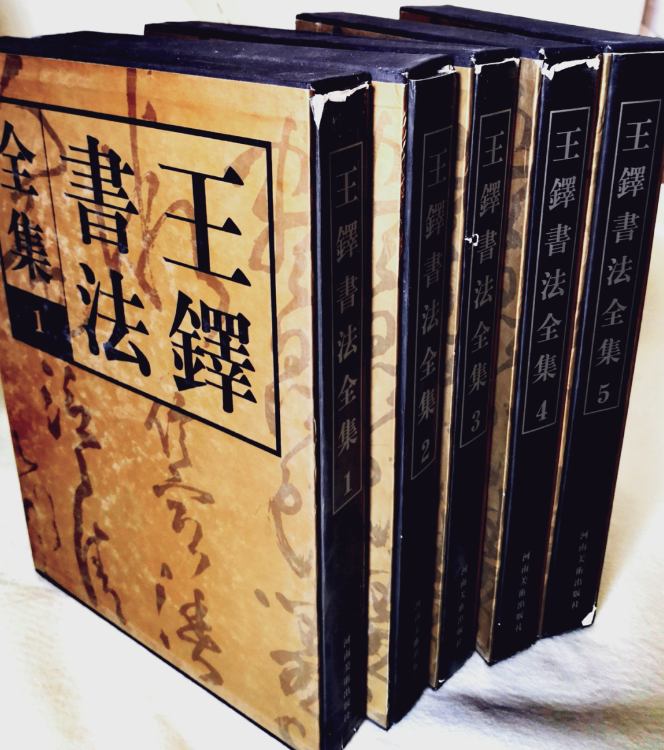

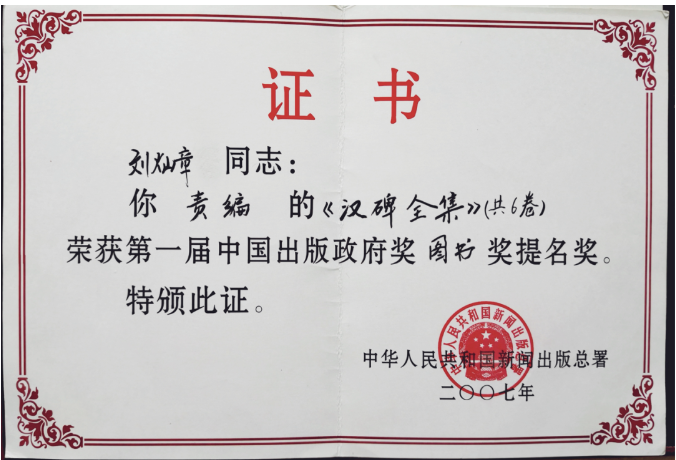

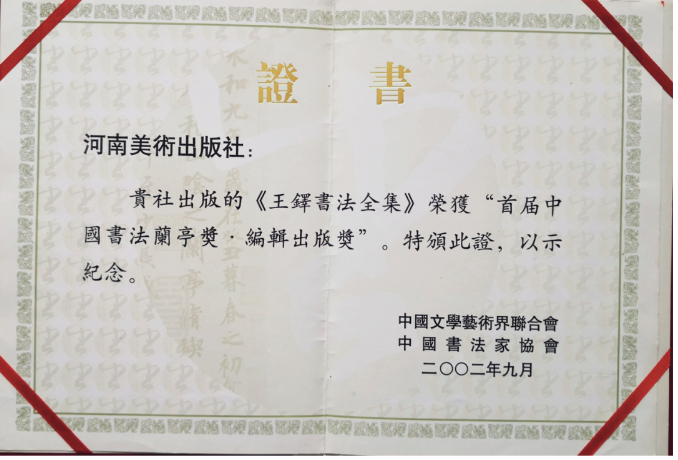

在出版领域,刘灿章最令人瞩目的成就,是对书法经典的系统整理与传播。2001年,由他策划主编的《王铎书法全集》(1-5卷)出版,这部耗时五年的皇皇巨著,收录了海内外现存王铎作品的90%以上,被誉为“书法研究的里程碑”。为了核实一件海外藏真迹,他带着团队跑遍了北京、上海、台北的博物馆,甚至托战友联系海外华人收藏家。“就像当年在部队查岗,任何一个细节都不能放过。”这部书一举斩获首届中国书法兰亭奖编辑出版一等奖、国家图书奖提名奖等多项大奖,成为书法出版领域的标杆。

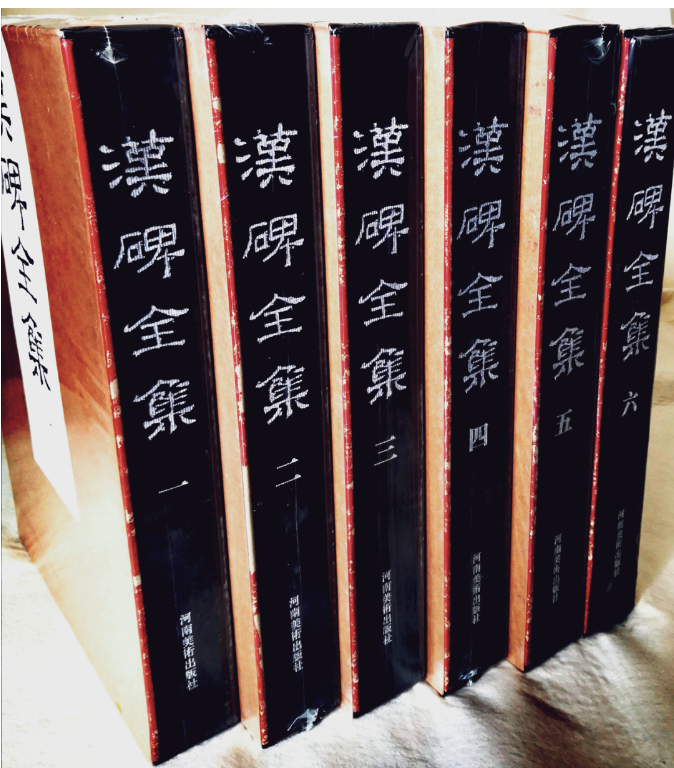

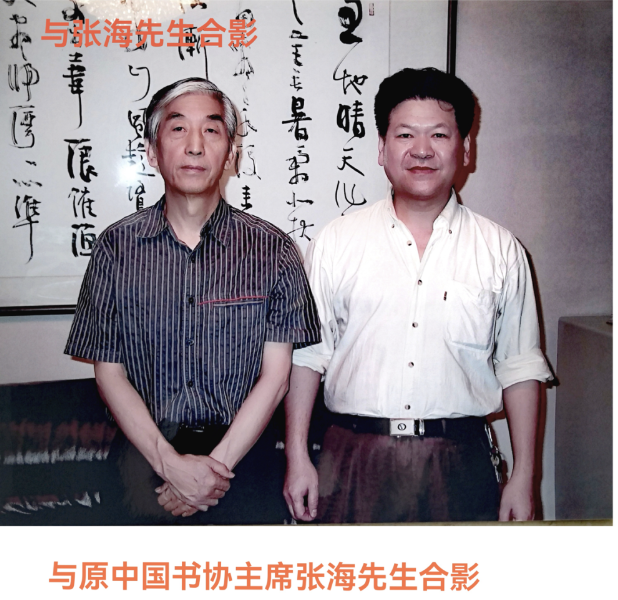

此后,他乘胜追击,策划编辑了《汉碑全集》《龙门二十品》《张海书法作品选》等一系列经典图书。编辑《龙门二十品》时,他创新性地融入最早拓片、原石图片、不同时期评论及新发现研究,让这部考古与书法典籍兼具学术性与可读性。“就像部队制定作战计划,不仅要考虑当下的战果,还要为长远发展布局。”他提出的“碑志经典书法百种,历代代表书家作品百种,新出碑志百种”长远规划,让河南美术出版社在书法出版领域树立了全国知名品牌,实现了社会效益与经济效益的双赢。

2003年,刘灿章被评为“河南省第五届优秀中青年编辑”。面对荣誉,他说:“这就像当年在部队被评为‘优秀士兵’,是肯定,更是鞭策。出版工作和守阵地一样,既要守住传统文脉,又要开拓创新,不能有丝毫懈怠。”

四、双栖艺术家的精神坚守:笔墨间的军旅回响

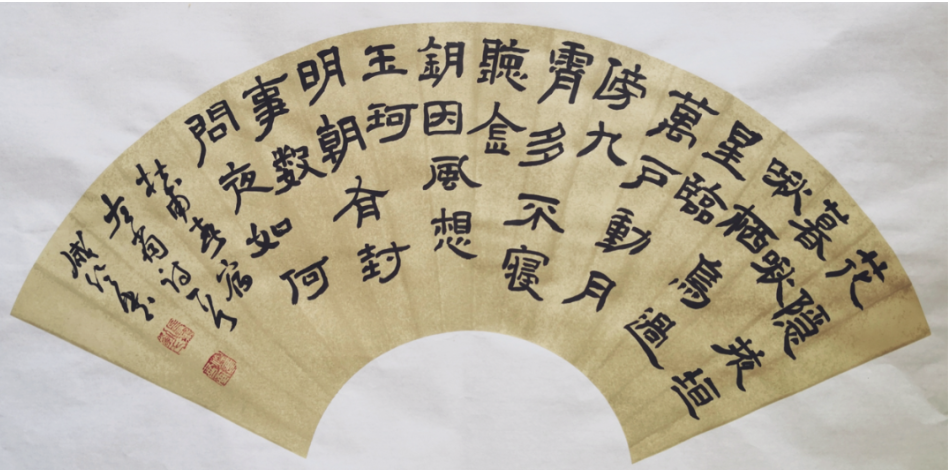

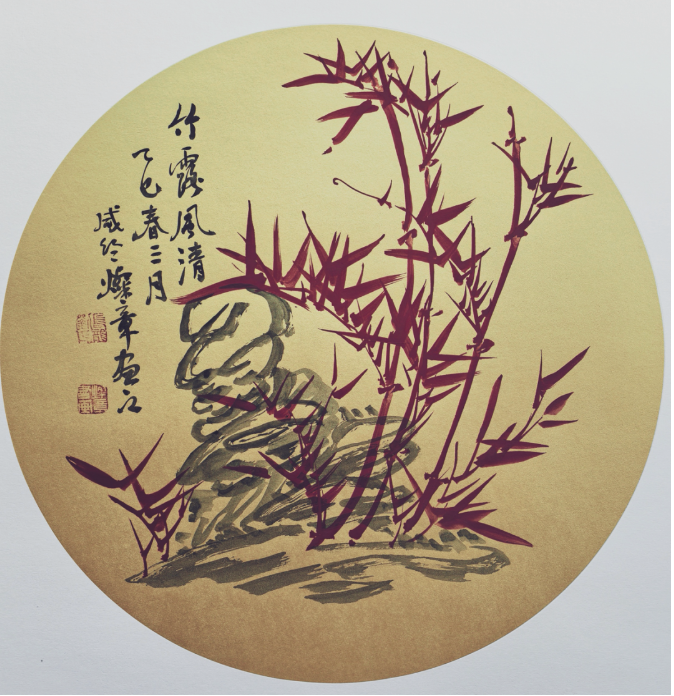

作为中国书法家协会、美术家协会双会员,刘灿章的艺术创作始终带着鲜明的军旅印记。他的书法,楷书如列队士兵般端庄肃穆,草书似冲锋号角般气势磅礴;他的绘画,山水如雄关险隘般雄浑壮阔,花鸟似战地黄花般生机盎然。“我的笔就是我的枪,宣纸就是我的阵地,每一次创作都是一次精神的冲锋。”

疫情期间,他闭门创作太行山、黄河、长江系列画作。《太行雄姿》中,群山如钢铁长城般巍峨屹立;《黄河咆哮》里,浪涛似千军万马般奔腾向前。“这些大山水,要的就是众志成城的气势,就像当年部队抗洪抢险,所有人拧成一股绳,没有过不去的坎。”他说,创作时总会想起军营里的口号:“团结就是力量”,这种力量,正是他笔墨中最动人的精神密码。

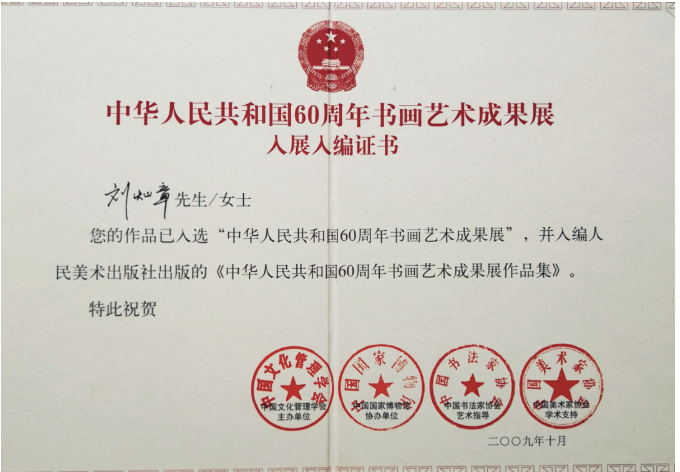

他的艺术成就早已得到业界认可:1996年作品入选“全国第一届行草书展览”,2002年国画《雅居图》入选全国美术作品展,2008年书法作品被奥运村永久收藏,2019年书写的黄帝拜祖大典《拜祖文》长卷被纪念馆永久珍藏。2012年,“溪山无尽——刘灿章书画艺术展”在河南博物院举办,其中一幅《军魂》图,以苍劲的笔触画了一面迎风飘扬的军旗,题字“铁血丹心照汗青”,观者无不感受到扑面而来的军旅气息。

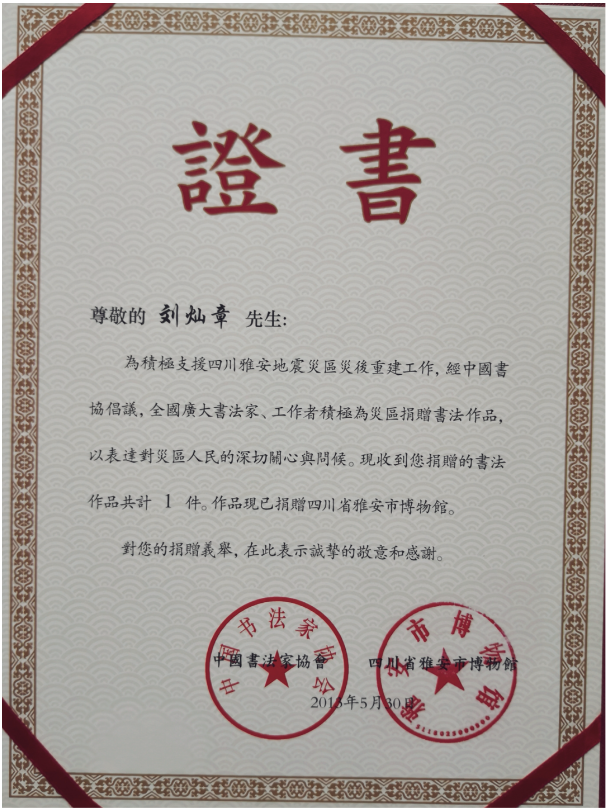

但对刘灿章而言,艺术的价值不仅在于展览与收藏,更在于服务社会、传递正能量。他向井冈山、韶山、延安、西柏坡等红色基地捐赠多幅作品,用笔墨讲述革命故事;在河南省警察学院设立“刘灿章书画艺术进校园作品展”,以书画传递法治精神与家国情怀;积极参与助学公益活动,为贫困地区学校捐赠书画教材。“就像当年在部队帮老乡挑水种地,艺术也要走进基层,才能活起来。”

他的书房挂着一幅自题联:“戎马十四载,铸我筋骨;笔墨四十春,写我丹心。”这正是他人生的写照。右手拇指因常年握笔形成的厚茧,是艺术的勋章;右腿膝盖因久站书写磨出的骨痂,是执着的印记;而那份融入血脉的军人气质,则是他无论作为编辑还是艺术家,都始终坚守的精神底色。

五、八一旗帜下的初心永驻:老兵的精神传承

每年八一建军节,刘灿章都会穿上珍藏的旧军装,对着镜子敬一个标准的军礼。军装的肩章早已褪色,但那份军人的荣誉感从未消减。“部队教会我的,不仅是怎么做事,更是怎么做人——正直、担当、有使命感。”

这种使命感,让他在70岁高龄仍笔耕不辍。近年来,他着手整理自己的艺术心得,计划出版《军旅与笔墨——我的艺术人生》,希望将军旅生涯与艺术创作的感悟分享给年轻人。“就像老兵给新兵传帮带,我想告诉年轻人,无论从事什么行业,都要有股子军人的拼劲和韧劲。”

在他的工作室,有一个特别的抽屉,里面整齐摆放着军功章、退伍证、与部队战友的合影,还有孙竹篱、陆俨少先生当年的题字。“这些是我的‘精神弹药库’,累了、倦了,看看它们,就像听到了冲锋号,又有了动力。”

从淮水之滨的懵懂少年,到巴山蜀水的热血军人,再到墨香四溢的出版大家与双栖艺术家,刘灿章的人生轨迹,始终被八一军旗的光芒照亮。军旅生涯赋予他的,不仅是挺拔的身姿、坚毅的眼神,更是一种深入骨髓的精神品格——对事业的忠诚,对责任的担当,对初心的坚守。

正如他在一幅书法作品中所写:“生命里有了当兵的历史,一辈子都不会后悔。”这份不悔,化作他笔下的黄河奔腾、太行雄奇,化作他编辑的一部部经典图书,化作他对年轻人的谆谆教诲,更化作一位老兵对时代的深情告白:无论岁月如何流转,八一军旗永远在心中飘扬,军人的初心永远滚烫。

江苏苏讯网版权及免责声明:凡本网注明“来源:XXX(非江苏苏讯网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,本网按规定给予一定的稿费或要求直接删除,请致电025-86163400 ,联系邮箱:724922822@qq.com。